Hikikomori: da un fenomeno giapponese all’isolamento “a casa nostra”

Di Alessandro Cammarano

Negli ultimi anni una parola giapponese ha fatto silenziosamente il giro del mondo, entrando nei lessici di psicologi, giornalisti e famiglie: hikikomori.

Letteralmente significa “stare in disparte”, “ritirarsi dentro”, ma dietro quel termine c’è molto più di un semplice atteggiamento di chiusura. È un fenomeno sociale complesso che racconta la fragilità di una generazione – anzi, di più generazioni – di fronte alle aspettative, alla pressione sociale e alla difficoltà di trovare un posto nel mondo.

Nato in Giappone negli anni Ottanta, in un contesto di forte competitività scolastica e lavorativa, l’hikikomori è oggi una realtà diffusa anche in Europa e in Italia, con numeri in costante crescita e un impatto che comincia a preoccupare i servizi sanitari e le istituzioni.

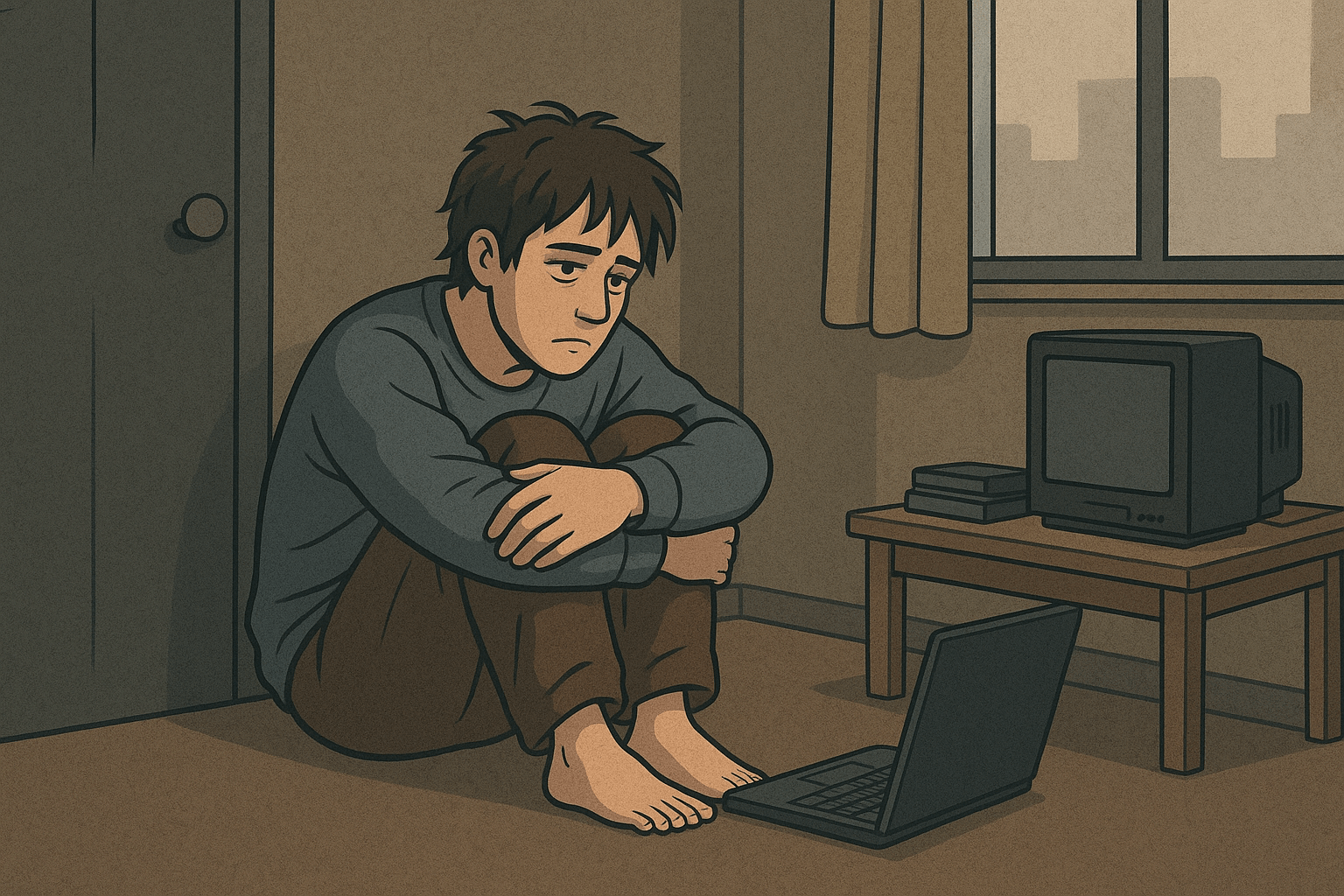

Il profilo tipico è quello di un giovane, spesso maschio, tra i 15 e i 30 anni, che progressivamente si isola da scuola, dagli amici, dalla società. Chiude la porta della propria stanza e smette di uscire, a volte per mesi, più spesso per anni. Vive invertendo il ritmo giorno-notte, trascorrendo ore al computer o davanti a uno schermo, mantenendo contatti solo virtuali o addirittura tagliandoli del tutto.

In Giappone, secondo le ultime stime governative, il numero dei casi supera ormai il milione, e anche in Italia, dove il termine è entrato nel dibattito pubblico solo di recente, i segnali sono inequivocabili.

Uno studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha individuato negli anni successivi alla pandemia una crescita significativa dei comportamenti di isolamento prolungato: si parla di decine di migliaia di casi potenziali, concentrati tra adolescenti e giovani adulti.

Altre ricerche regionali stimano che circa il 2% degli studenti italiani dichiari di essersi ritirato per lunghi periodi dalla vita sociale e scolastica. Si tratta di numeri ancora parziali, perché il fenomeno è, per sua natura, sommerso: molti ragazzi non entrano in contatto con i servizi sanitari e restano invisibili, sostenuti solo dalle famiglie che spesso non sanno a chi rivolgersi.

Ma perché un modello di isolamento nato in Giappone ha attecchito anche da noi? Le cause, secondo gli esperti, sono molteplici. C’è l’effetto della pandemia, che ha imposto a tutti una forzata clausura e ha reso più fragile il confine tra la vita reale e quella digitale. C’è la trasformazione tecnologica, che consente di lavorare, studiare e socializzare online, riducendo la necessità di uscire fisicamente di casa. E ci sono poi le difficoltà strutturali della società contemporanea: la precarietà lavorativa, l’ansia da prestazione, la paura del fallimento, l’assenza di modelli adulti credibili. In molti casi l’hikikomori non nasce da un disturbo mentale, ma da un accumulo di delusioni, pressioni e senso di inadeguatezza che si trasforma lentamente in rifiuto del mondo esterno.

In Giappone il fenomeno è stato riconosciuto ufficialmente come questione di salute pubblica già da tempo, tanto che esistono programmi di reinserimento e centri specializzati. Alcuni lavorano in modo graduale: operatori e psicologi contattano i giovani via web o attraverso i genitori, instaurano un dialogo senza forzature, poi li aiutano a uscire progressivamente dall’isolamento. L’approccio è lento e rispettoso, perché la chiusura non è un capriccio ma una forma di difesa: il mondo esterno è percepito come ostile e giudicante, e forzare la riapertura rischia di peggiorare la situazione.

In Italia qualcosa comincia a muoversi. Associazioni come Hikikomori Italia e realtà territoriali legate al Gruppo Abele o al CNR stanno creando reti di supporto e percorsi di formazione per famiglie e scuole.

Ma la risposta resta frammentata, diseguale, spesso affidata alla buona volontà di singoli professionisti. Manca una strategia nazionale, un coordinamento che metta insieme salute mentale, scuola e politiche giovanili. Non si tratta solo di curare, ma di prevenire: riconoscere precocemente i segnali di ritiro, costruire ambienti scolastici più inclusivi, offrire spazi di autonomia che riducano il peso del fallimento.

A colpire, in molti casi, è la discrezione con cui tutto avviene. Nessuna esplosione, nessuna ribellione, solo una progressiva sottrazione. Un ragazzo smette di andare a scuola, dice che non si sente bene, poi che preferisce studiare da solo, infine non esce più. I genitori, all’inizio, sperano che sia una fase, un periodo passeggero. Ma passano i mesi, gli anni, e quella porta resta chiusa. Dentro c’è un giovane che comunica magari attraverso un videogioco o una chat, che conosce perfettamente il mondo esterno ma non riesce più a farne parte.

Le conseguenze sono pesanti: perdita di competenze sociali, regressione emotiva, dipendenza dalla famiglia e dalle tecnologie, rischio di depressione e autolesionismo. Gli studiosi parlano di una “nuova forma di sofferenza sociale”, che non si esprime con la violenza o la devianza, ma con la rinuncia.

L’hikikomori è una forma estrema di passività, una resa davanti a un mondo che chiede di essere sempre performanti. E in questo senso, è anche uno specchio del nostro tempo.

Il Giappone, che del fenomeno, come si diceva, è stato la culla, ci insegna una cosa: nessuno esce dall’isolamento da solo. Servono reti, pazienza, ascolto, ma anche una società capace di accettare la fragilità senza stigmatizzarla. Perché, se è vero che gli hikikomori scelgono di chiudersi, è altrettanto vero che spesso lo fanno dopo essersi sentiti esclusi. L’isolamento, prima di essere fisico, è sociale e culturale.

Oggi l’Italia si trova di fronte alla necessità di riconoscere che questo non è un problema marginale.

Gli hikikomori non sono “strani ragazzi” o casi limite, ma sintomi di un disagio che riguarda molti giovani cresciuti in un mondo iperconnesso ma povero di relazioni reali. Riconoscerlo, parlarne, costruire spazi di incontro e politiche di reinserimento non è solo un atto di cura, ma una forma di responsabilità collettiva.

Perché, alla fine, il rischio non è solo che alcuni scelgano di ritirarsi: è che, senza accorgercene, stiamo costruendo una società che li spinge a farlo.